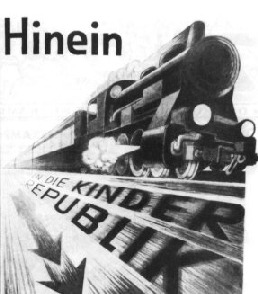

"Gebt den Kindern das Kommando..."

Das Lagerparlament ernannte "Minister"

In der Mitte des Lagerplatzes wehte die rote Fahne. Die Aufschrift auf der Lagerglocke lautete: "Nie wieder

Krieg!" Der Tag begann mit Wecken per Horn, dann Schwimmen im Rhein, dann Frühstück, und zwar reichlich:

sechs Scheiben Brot für jedes Kind! Alles im Lagerleben lief nach Regeln ab, die die Kinder selbst bestimmten.

In einem Lagerparlament wurden Fragen des Zusammenlebens entschieden und "Minister" ernannt. "Die Staats-

gewalt geht vom Kinde aus", hieß eine Parole, eine andere: "Unser Zeltlager ist eine Republik". Oder: "Unsere

Kinderrepubliken sind sozial und sie sind demokratisch. Jeder kann mitbestimmen und dafür sorgen, dass es noch

besser wird." Die aus den Großstädten angereisten Arbeiterkinder sollten sich nicht nur in schöner Umgebung

erholen. Sie sollten auch als aktive Mitglieder einer Gemeinschaft politische Mündigkeit erlangen.

Blauhemden bekamen rote Backen

Am Ende des Zeltlagers zeigten die Blauhemden eine frische Gesichtsfarbe und hatten "fast alle zugenommen",

wie ein zeitgenössischer Chronist berichtet. Das erinnert daran, dass "nicht geringe Teile der arbeitenden Men-

schen in unseren Breiten bis weit ins zwanzigste Jahrhundert durchweg unterernährt waren" (Willy Brandt in

seiner Autobiographie Links und frei).

Träger der sozialistischen Kinderrepubliken war die Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde, eine Gliede-

rung in der SPD. Sie wurde von dem Berliner Schulrat und jüdischen Reichstagsabgeordneten Dr. Kurt Löwenstein

geleitet. Die Kinderfreunde nahmen die Ideen der Roten Falken aus Österreich auf und bildeten altersgerechte

Gruppen. An den Lagern nahmen vor allem die zehn- bis zwölfjährigen Falken teil. Löwenstein, der Erfinder der

Kinderrepubliken, gilt heute als ein Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik.

Der junge Willy spielte Kasperltheater

Mitglied der Roten Falken war auch der junge Willy Brandt, der damals noch Herbert Frahm hieß. An der ersten

Kinderrepublik 1927 in Seekamp bei Kiel nahm er nicht teil. Der Besuch des Namedyer Lagers 1929 beeindruckte

den 15-Jährigen dann sehr:

"Dies war meine erste größere Reise in Deutschland. Das Industrierevier prägte sich mir ein, Köln mit dem Dom,

vor allem die Fahrt gen Koblenz. Die meisten jungen Leute hatten damals keine Gelegenheit zu großen Reisen...

Aus Lübeck waren wir mit knapp hundert Teilnehmern nach Namedy gekommen; ich schon nicht mehr als Falke,

sondern als Junghelfer. Deshalb konnte ich nicht, wie es vorgeschlagen worden war, zum Vorsitzenden des Lager-

parlaments gewählt werden. Statt dessen trug ich mit einem Kasperletheater zur Lagerunterhaltung bei. Dort gab

ich für den Berliner Rundfunk mein erstes Interview. Viele werden es nicht gehört haben, Radios waren selten."

Mochte das Echo im Berliner Rundfunk auch positiv sein, so waren die Reaktionen in der Gesellschaft und auch

vor Ort, in Andernach, häufig feindselig. Koedukation, politische Erziehung, sozialistische Ziele, Pazifismus waren

Konservativen und Klerikern ein Dorn im Auge. Behinderungen, Einschüchterungen, Hetze in den Lokalzeitungen

waren vor allem im katholischen Süden Deutschlands üblich. Sogar der Papst prangerte die Kinderfreunde an.

Eine Teilnehmerin erinnert sich an das Zeltlager in Namedy:

"Auf Namedy haben die Katholiken von gegenüber mit Ferngläsern rübergeguckt und haben dann wüste Artikel

in der Zeitung geschrieben von dem wüsten Treiben, dem amoralischen, unsittlichen Treiben in der Kinderrepublik.

Mädchen und Jungen im Badezeug zusammen im Wasser!"

Kein Schutz vor Angriffen durch die SA

1931 versuchte der Regierungspräsident von Koblenz, die Gemeinschaftszelte für Jungen und Mädchen zu ver-

bieten. Doch die Kinderfreunde verstanden es offenbar, für sich Reklame zu machen. Sie notierten selbstbewusst,

dass sie "mit einem tadellosen und schönen Marsch durch die Stadt" die Achtung der Bevölkerung erlangt hätten:

"Da kamen nicht die angekündigten verwahrlosten Horden, sondern wohl disziplinierte Gruppen von Arbeiter-

kindern" (Franz-Josef Heyen, in: Andernach. Geschichte einer rheinischen Stadt). Ob die Bevölkerung auch, wie

in Seekamp und anderen Lagern, Nahrungsmittel spendete, ist dem Autor nicht bekannt.

Allerdings nutzte die Sympathiewerbung wenig. Laut Rolf Schulte (Von Kindern und "Kinderrepubliken") waren

die Falken bei ihrem letzten Treffen in Namedy schon ständig tätlichen Angriffen durch die SA ausgesetzt. 1933

wurde die Bewegung der Kinderfreunde von den Nazis verboten. Kurt Löwenstein musste ins Exil gehen; der

Reformpädagoge starb 1939 in Paris. Und Herbert Frahm? Damals Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei,

floh er 1933 nach Norwegen, um eine ausländische Zelle der SAP aufzubauen. Er nannte sich von jetzt an Willy

Brandt und wurde zu dem Ex-Falken, der am höchsten fliegen sollte. Der Flug der anderen wurde jäh gestoppt,

ihre Flügel unwiderruflich gestutzt. Doch sind sie eine schöne Erinnerung an eine Zeit, als sich der Sozialismus

noch "als konsequent verwirklichte demokratische Freiheit darstellte" (Willy Brandt).

"Das Kind wächst nicht nur für sich und aus sich heraus, in dem

Kind wächst die Gesellschaft." Dr. Kurt Löwenstein

© 2009-2025 Wolfgang Broemser

Das Ende der Sozialromantik: Ab 1933 wehten statt roter Fahnen Hakenkreuzfahnen über dem Werth.

Doch die Roten Falken haben die Nazis überlebt. Ihre Sommerzeltlager finden immer noch statt, zwar

nicht mehr in Namedy, aber an anderen schönen Orten in Deutschland.

Erster Falke, 1926

"Welch ein Jubel war in uns!

Kaum konnten wir den Tag

erwarten, an dem es losgehen

sollte. Manche Eltern guckten

verzagt drein. Aber wir Buben

und Mädel kümmerten uns

den Deubel um die Sorgen

unserer Eltern. Fort ging es,

hinaus in die Welt, in die

Kinderrepublik..."

"Wir sind das Bauvolk

der kommenden Welt

Wir sind der Sämann, die

Saat und das Feld.

Wir sind die Schnitter der

kommenden Mahd

Wir sind die Zukunft und

wir sind die Tat."

Lied der Roten Falken

Im Auftrag des Herrn

unterwegs

unterwegs

"Himmlisch, so ein Fernglas..."

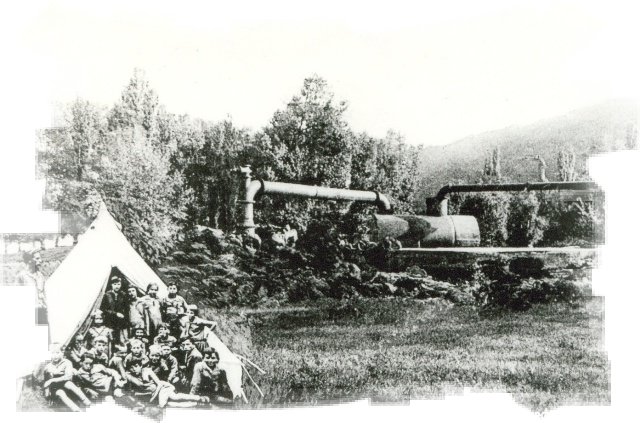

Foto aus: das weltenrad sind wir!

arbeiterjugend-verlag, Berlin 1931

Eine so große Invasion junger Menschen wie in den Sommermonaten 1929 bis1932 hat das Namedyer Werth nie

wieder erlebt. Heute ist die Halbinsel ein Vogelschutzgebiet und von einem Auenwald bewachsen; nur der Bereich

des neu erbohrten Geysirs ist im Rahmen von Führungen zugänglich. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier

einmal bis zu 1800 tatendurstige Kinder, unter ihnen der junge Willy Brandt, ihre Zelte aufschlugen. Vier Jahre

lang fanden auf einer großen, pappelgesäumten Freifläche die Kinderrepubliken der Roten Falken statt. Mehr

als fünfzig Jahre vor dem Song von Herbert Grönemeyer kamen die Kinder in dieser rheinischen Idylle an die

Macht - und verloren sie wieder, als die Nazis an die Macht kamen.